【宁夏大学新闻中心讯 党委宣传部】2021年是伟大的中国共产党成立100周年,也是我国全面建设社会主义现代化国家的开局之年。宁夏大学牢牢坚持和把握中央、自治区党委关于党史学习教育的总体要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,凝心聚力、攻坚克难,把学习教育成果转化为推动学校“双一流”建设发展的实际成效,努力在黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设中贡献“宁大力量”。

精心组织 周密部署 隆重举行建党百年庆祝活动

7月1日上午,庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行,这是全党全国各族人民政治生活中的一件大事。作为中组部特邀代表,校党委书记李星亲临庆祝大会,现场聆听习近平总书记的重要讲话。我校制定实施《宁夏大学庆祝中国共产党成立100周年活动方案》,组织师生广泛开展党的知识竞赛及合唱、朗诵、演讲、书画比赛等30余项庆祝活动,向党的百年华诞献礼。在自治区“没有共产党就没有新中国”庆祝中国共产党成立100周年系列活动中获评教育系统优秀组织奖,21项选送作品获评一等奖。隆重举行庆祝中国共产党成立100周年表彰大会,产出一批经典红色文化作品,选树一批先进典型,为135名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章,进一步坚定广大师生听党话、跟党走的政治信仰、理想信念。

聚焦实效 知行合一 扎实开展党史学习教育

3月11日,我校召开学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班暨党史学习教育动员大会,按照自治区党委在全区开展党史学习教育的安排部署,结合学校改革发展实际,对全校党史学习教育工作进行动员部署,紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求,围绕“学党史 听党话 跟党走”和“传承党的百年光辉史基因、铸牢中华民族共同体意识”两项主题教育,突出学党史、悟思想、办实事、开新局。坚持深入学习、强化宣讲阐释,认真开好党史学习教育专题组织生活会,深入推进我为群众办实事活动,学校党史学习教育工作得到中央第十巡回指导组肯定。

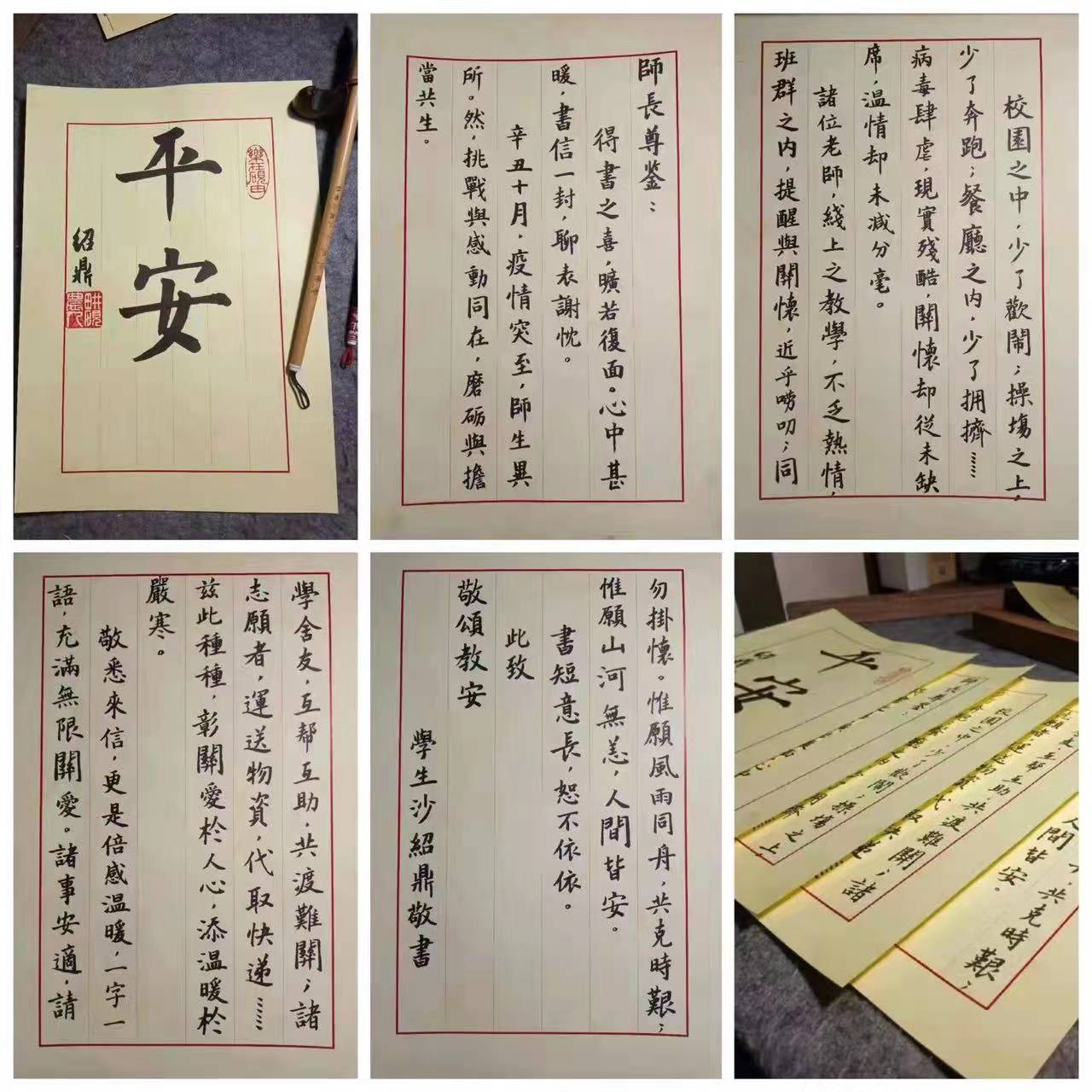

勇担重任 共克时艰 打赢疫情防控遭遇战

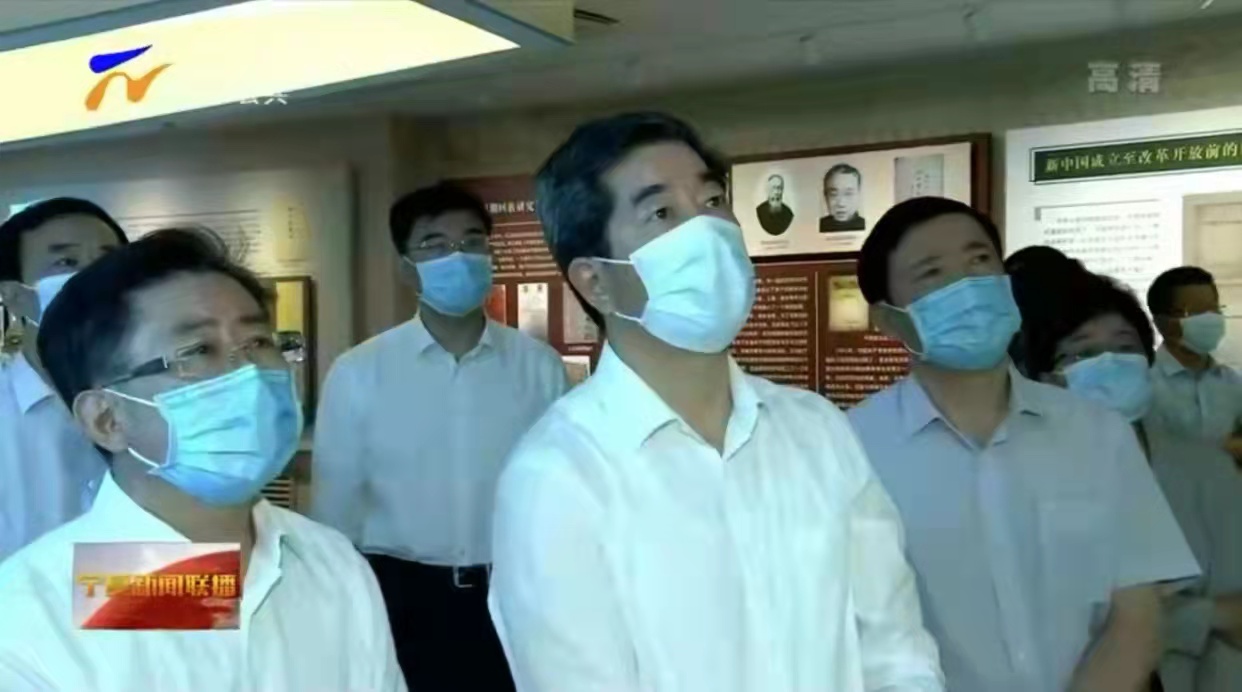

10月下旬,随着我区新冠肺炎确诊病例数的增加,全区首次面临多源多点防控复杂局面。疫情发生后,我校第一时间实行校园封闭管理,暂停一切聚集性活动,暂停所有线下教学、科研、实习活动,对相关师生采取隔离措施和楼宇封控管理。10月24日,自治区党委书记、自治区党委应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长陈润儿实地查看宁夏大学校园防控措施落实、师生生活保障情况。陈润儿对宁夏大学疫情防控工作给予肯定,要求严格落实校园封闭管理各项措施,加强重点区域管控,建立工作专班,轮流值班值守,帮助解决在校师生的实际困难,确保生活有保障、留校更安心。校园封控期间,我校工作专班24小时集中办公、应急指挥部实体化运行、监督检查持续跟进,党员干部闻令而动、听令而行,1300余名青年志愿者“请战出征”,围绕学生封控、线上教学、后勤保障、思政教育等重点工作攻坚克难,全力保障师生生命安全和身体健康,让党史学习教育在疫情防控“大考”中成色更足、底色更亮。

培根铸魂 启智润心 铸牢中华民族共同体意识

2021年,我校积极整合研究力量,凝练研究方向,深入开展民族团结进步示范校创建,获批国家民委中华民族共同体研究基地。6月5日,自治区党委书记、人大常委会主任陈润儿在我校中华民族共同体研究院调研时指出,要加强中华民族共同体历史、中华民族多元一体格局的研究,深入挖掘中华文化的丰富内涵,教育引导师生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。结合党史学习教育,学校开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主线,以“十个一”为牵引的民族团结进步教育系列活动,教育引导广大师生增强中华民族一家亲的理念,切实担负起新时代赋予的责任与使命。12月1日,全区高校铸牢中华民族共同体意识教育主题宣讲活动正式启动,由我校中华民族共同体研究院杜建录教授等5名专家组成宣讲团,承担了全区25所区属高校和中职学校的专题宣讲任务。

上级关怀 建强班子 为高质量发展添新活力

8月11日,我校在国际交流中心会议中心召开干部教师大会,宣布自治区党委政府干部任免决定:彭志科同志任宁夏大学党委委员、常委、副书记、校长;王忠静同志任宁夏大学党委委员、常委、副校长;何建国同志不再担任宁夏大学党委副书记、常委、委员、校长职务自治区政府副主席杨培君出席会议并讲话。会议对何建国在宁夏大学工作期间,带领师生对学校建设发展作出的努力与取得的成绩给予了高度评价和充分肯定,并对学校工作和领导班子建设提出了旗帜鲜明讲政治、团结奋斗开新局、担当作为促发展、清正廉洁做表率四点意见,希望宁夏大学在以李星同志为班长的领导班子带领下,进一步解放思想,抢抓机遇,乘势而上,推动学校各项事业再上新台阶。

围绕中心 靶向育才 不断提升人才培养质量

截至2021年,学校获批汉语言文学、数学与应用数学、经济学、草业科学等20个国家级一流本科专业建设点,建成《遗传学》等4门国家级一流本科课程。作为自治区唯一高校获批第二批国家语言文字推广基地,在全区高校率先开设“四史”教育选择性必修课,在建本科生课程思政示范课达100门,覆盖学校所有学科门类。获批“全国高校毕业生就业能力培训基地”,引导学生围绕重点产业发展和先行区建设,开展创新创业训练,立项大创项目千余项,参训学生达5000余人,入选国创计划重点支持项目1项,“丝路宁夏文创—中国西部文化旅游融合发展领跑者”项目团队斩获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛金奖,实现宁夏高校在该项赛事中金奖零的突破。

激发活力 久久为功 勇当科技创新支撑生力军

11月25日,宁夏科学技术奖励大会在银川召开,我校14项研究成果获得表彰奖励,实现历史性突破。2021年,学校立足新发展阶段,大力弘扬科学家精神,在基础研究和原始创新、平台支撑和服务地方、团队培育和人才培养、科研管理和机制改革等方面呈现出“量增质升”的良好态势。获批国家及地方各级各类项目532项,科研立项经费达到3.51亿元,在国家自然科学基金重大研究计划领域首次获得立项资助。截至12月,有23篇论文进入ESI世界排名前1%,93篇论文进入ESI世界排名前3%,咨政、研究报告相继被中央、自治区党委有关部门采纳。5位教师入选自治区青年拔尖人才培养工程,现有国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)7人。新组建3个自治区科技创新团队、2个柔性引进科技创新团队,3个科技创新团队获2021年科技厅奖励,6名教师入选自治区科技创新领军人才,煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室入选第六届全国专业技术人才先进集体。

对标需求 主动作为 为服务重点产业聚势赋能

12月22日,宁夏大学枸杞现代产业学院、葡萄与葡萄酒现代产业学院正式揭牌成立,为学校主动对接地方产业发展需求、提升服务地方综合效能再添新动力。2021年,宁夏大学围绕黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设以及九个重点产业发展,把推进科技创新和成果转化作为服务地方经济社会发展的突破口,在融入地方、根植本土中实现自身的特色内涵发展。制定出台《宁夏大学科技支撑自治区九个重点产业高质量发展战略研究工作方案》,瞄准九个重点产业开展科研攻关。整合化学化工学院与省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室资源力量,提升化学工程与技术一流学科服务国家战略和地方产业需求的能力。筹建新能源与材料学院,着力在新能源、新材料等领域培育新的学科增长点。“贺兰山东麓赤霞珠葡萄酒果香脂类物质合成机理研究”等与重点产业直接相关的科研项目接近50%,累计完成“滩羊妊娠期日粮亮氨酸水平对子代骨骼肌蛋白质合成的调控机制”等成果转化项目54项。遴选22名经验丰富的科技指导专家,服务海原和同心的肉牛、滩羊养殖、枸杞、葡萄等产业,设立宁夏大学服务地方(乡村振兴基地建设)项目,建立盐池沙芦草新产品良种繁育等多个试验基地,示范并辐射带动种植1200余亩。

主动对接 协同创新 交流合作取得新进展

2021年,宁夏大学先后与银川市人民政府、石嘴山市人民政府、自治区消防总队、深圳国际量子研究院、上海兰桂骐技术发展股份有限公司、宁夏移动公司、交通银行宁夏分行、宁夏凯晨电气集团有限公司建立战略合作关系,重点在人才联合培养、科研联合攻关、决策咨询、科技创新、平台建设、干部交流和服务地方等方面展开多渠道、多层次、多形式合作与交流,多措并举开展协同创新,着力提升我校全面服务区域经济社会发展的能力。9月29日,上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦一行赴我校召开上海交通大学与宁夏大学对口支援20周年座谈会,立足新阶段,对进一步推进对口合建工作进行了深入交流探讨,形成了《上海交通大学对口合建宁夏大学高质量发展全面合作协议(2021—2025年)》。

聚焦主线 抢抓机遇 全力推动学校高质量发展

8月9日,“部区合建”宁夏大学工作专项调研视频会在我校召开,对我校“部区合建”工作进行了一次全方位、高水平的集中“会诊”。12月中下旬,学校分别召开高质量发展务虚会和骨干教师、党外知识分子及岗位标兵、青年人才等系列座谈会,立足“十四五”,聚焦“双一流”,集思广益,建言献策,为学校高质量发展提供思路,凝聚共识,增强动力。2021年,学校深化教育评价改革,在人事人才、科研、学生评价等方面出台了一系列改革举措;深入推进依法治校,进一步核准学校章程,启动“八五”普法,在自治区党委教育工作领导小组第一批校园治理达标校验收考核中获评达标高校;全力做好“十四五”事业发展、新一轮“双一流”建设顶层设计,出台“十四五”事业发展规划、“双一流”建设整体建设方案、西部一流大学和一流学科二期建设(2021—2025年)工作方案,明确了学校“十四五”事业发展目标任务、国家和自治区“双一流”建设重点任务和发展指标,为推动学校高质量发展明确了时间表、路线图。

(责任编辑:李瑾)